- 3R偺悇恑

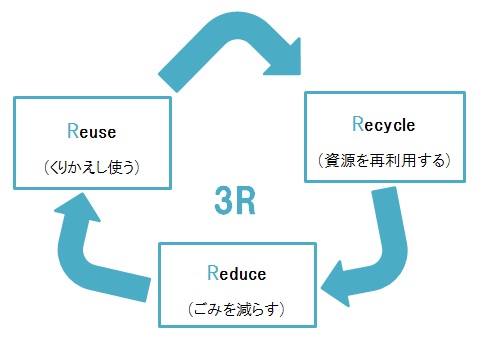

3R丗Reduce乮敪惗梷惂乯丄Reuse乮嵞巊梡乯丄Recycle乮嵞帒尮壔乯偺3偮偺摢暥帤傪昞偟傑偡丅

嘆Reduce乮攑婞暔偺敪惗梷惂乯

劘徣帒尮壔傗挿庻柦壔偲偄偭偨庢傝慻傒傪捠偠偰惢昳偺惢憿丄棳捠丄巊梡側偳偵學傞帒尮棙梡岠棪傪崅傔丄攑婞暔偲側傜偞傞傪摼側偄宍偱偺帒尮偺棙梡傪嬌椡彮側偔偡傞丅偲

嘇Reuse乮嵞巊梡乯

劘堦扷巊梡偝傟偨惢昳傪夞廂偟丄昁梫偵墳偠揔愗側張抲傪巤偟偮偮惢昳偲偟偰嵞巊梡傪偡傞丅傑偨偼丄嵞巊梡壜擻側晹昳傪棙梡偡傞丅

嘊Recycle乮嵞帒尮壔乯

劘堦扷巊梡偝傟偨惢昳傗惢昳偺惢憿偵敽偄敪惗偟偨暃嶻暔傪夞廂偟丄尨嵽椏偲偟偰偺棙梡傑偨偼從媝擬偺僄僱儖僊乕偲偟偰棙梡偡傞

丂恖岥偺憹壛傗宱嵪偺奼戝偵敽偭偰丄悽奅揑偵帒尮廀梫偑媫憹偟偰偄傑偡丅徚旓偝傟偨帒尮偼嵟屻偵偛傒偲側傝丄悈傗嬻婥丄抧媴娐嫬偵傕埆塭嬁傪梌偊傑偡丅帒尮偺徚旓偺懡偔偼愭恑崙偵傛傞傕偺偱偡偑丄嬤擭偼奐敪搑忋崙偱傕丄搒巗壔傗宱嵪敪揥偑恑傓偵偮傟丄偛傒栤戣偑怺崗壔偟偮偮偁傝傑偡丅

丂偙偺孹岦偼崱屻傕壛懍壔偟丄偝傜偵僌儘乕僶儖壔偺恑揥偵傛傝丄惢昳傗弞娐帒尮偺崙嵺揑側堏摦偑傛傝妶敪壔偡傞偲尒傜傟偰偄傑偡丅

丂偙偺偨傔丄揤慠帒尮偺徚旓傪梷惂偟丄娐嫬傊偺晧壸傪掅尭偟偨弞娐宆幮夛嶌傝傪丄奺崙偑楢実偟偮偮恑傔偰偄偔偙偲偑丄恖椶嫟捠偺壽戣偲側偭偰偄傑偡丅恖乆偑幙偺崅偄惗妶傪暘偗妘偰側偔嫕庴偱偒傞悽奅傪幚尰偡傞偨傔偵偼丄3R傪捠偠偰帩懕壜擻側惗嶻徚旓僷僞乕儞傪妋棫偡傞偙偲偑媮傔傜傟偰偄傑偡丅

弌揟丗娐嫬徣丂儕僒僀僋儖懳嶔晹

3R偲CO2嶍尭僗僉乕儉

丂壏幒岠壥僈僗偺攔弌検傪嶍尭偡傞偨傔偵岠壥偑戝偒偄偺偼敪惗梷惂偱偡丅

丂攑婞暔敪惗検偺尭彮偼丄從媝丒杽棫偰偵敽偆壏幒岠壥僈僗偺敪惗検傪尭彮偝偣傞偙偲偵婑梌偟傑偡丅傗傓傪摼偢攑婞暔偲側偭偨傕偺偼丄嵞巊梡丄嵞惗棙梡偵傛傝梋偡偲偙傠側偔棙梡偟丄偦傟偱傕側偍丄從媝張棟傗杽棫張暘偣偞傞傪摼側偄壜擱惈偺攑婞暔偵偮偄偰偼偦偺攑婞暔偑帩偭偰偄傞僄僱儖僊乕傪桳岠偵棙梡偡傞偙偲偑廳梫偱偡丅

丂崱屻傕堷偒懕偒丄弞娐宆幮夛偺宍惉偵岦偗偨庢慻偲掅扽慺幮夛偵岦偗偨庢慻偲偺憃曽傪恑傔傞偙偲偑廳梫偱偡丅

攑婞暔暘栰偵偍偗傞壏幒岠壥僈僗嶍尭懳嶔

丂擔杮偺攑婞暔偵娭偡傞懳嶔偵偮偄偰壏幒岠壥僈僗攔弌嶍尭栚昗偼暯惉22擭偵偼栺780枩僩儞乮擇巁壔扽慺姺嶼乯嶍尭偡傞偙偲傪栚昗偲偟偰偄傑偡丅慡攔弌検偺栺3亾傪愯傔偰偄傑偡丅

攑婞暔張棟朄僙儈僫乕

丂攑婞暔張棟偵偍偗傞抧媴壏抔壔懳嶔傗丄攑婞暔偺尭検丒儕僒僀僋儖摍偵娭偡傞僙儈僫乕

攑婞暔偺嵞惗棙梡僙儈僫乕

丂偛傒偺尭検丒嵞帒尮壔偵娭傢傞巟墖僙儈僫乕

丂攑婞暔偵偼堦斒攑婞暔偲嶻嬈攑婞暔偑偁傝丄嶻嬈攑婞暔偲偼丄帠嬈妶摦偵敽偭偰惗偠偨攑婞暔偺偆偪丄攑婞暔張棟朄媦傃摨朄巤峴椷偱掕傔傞20庬椶偺攑婞暔傪尵偄傑偡丅傑偨丄摿暿娗棟攑婞暔偲偼丄攑婞暔偺偆偪丄敋敪惈丄撆惈丄姶愼惈傪桳偟丄恖偺寬峃傗惗妶娐嫬偵旐奞傪惗偢傞偍偦傟偑偁傞傕偺偲偟偰朄椷偱掕傔傞傕偺傪尵偄傑偡丅

丂攑婞暔張棟朄偱偼丄攔弌帠嬈偑帺傜張棟偡傞偺偑尨懃偱偡丅偦傟偑弌棃側偄応崌偵丄嫋壜傪庴偗偨嶻嬈攑婞暔張棟嬈幰偵埾戸偝傟傞偙偲偑偱偒傞偲偝傟偰偄傑偡丅嶻嬈攑婞暔偺廂廤丒塣斃媦傃張暘偺婎弨傪朄椷偼掕傔偰偍傝丄攔弌帠嬈幰丒張棟嬈幰偼丄張棟傑偨偼埾戸偵摉偨偭偰偦傟傜偺婎弨傪弲庣偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅

弌揟丗娐嫬徣丂儕僒僀僋儖懳嶔晹

嶻嬈攑婞暔偺庬椶

| 庬椶 | 嬶懱椺 |

| 1.擱偊妅 | 愇扽偑傜丄從媝楩偺巆奃丄楩惔憒攑婞暔丄偦偺懠從媝巆偝 |

| 2.墭揇 | 攔悈張棟屻偍傛傃奺庬惢憿嬈惗嶻岺掱偱攔弌偝傟偨揇忬偺傕偺丄妶惈墭揇朄偵傛傞梋忚墭揇丄價儖僺僢僩墭揇丄僇乕僶僀僪偐偡丄儀儞僩僫僀僩墭揇丄愻幵応墭揇摍 |

| 3.攑桘 | 峼暔惈桘丄摦怉暔惈桘丄弫妸桘丄愨墢桘丄愻忩桘丄梟嵻丄僞乕儖僺僢僠摍 |

| 4.攑巁 | 幨恀掕拝攑塼丄攑棸巁丄攑墫巁丄奺庬偺桳婡攑巁椶摍偡傋偰偺巁惈攑塼 |

| 6.攑僾儔僗僠僢僋 | 崌惉庽帀偔偢丄崌惉慇堐偔偢丄崌惉僑儉偔偢乮攑僞僀儎傪娷傓乯摍屌宍忬丒塼忬偺偡傋偰偺崌惉崅暘巕宯壔崌暔 |

| 7.僑儉偔偢 | 惗僑儉丄揤慠僑儉偔偢 |

| 8.嬥懏偔偢 | 揝峾丄旕揝嬥懏偺攋曅丄尋杹偔偢丄愗嶍偔偢摍 |

| 9.僈儔僗偔偢丄僐儞僋儕乕僩偔偢丄摡帴婍偔偢 | 攑僈儔僗椶乮斅僈儔僗摍乯丄惢昳偺惢憿夁掱摍偱惗偢傞僐儞僋儕乕僩偔偢丄僀儞僞乕僽儘僢僉儞僌偔偢丄儗儞僈偔偢丄攑愇峱儃乕僪丄僙儊儞僩偔偢丄儌儖僞儖偔偢摍 |

| 10.峼偝偄 | 拻暔攑嵒丄揹楩摍梟夝楩偐偡丄儃僞丄晄椙愇奃丄暡扽偐偡摍 |

| 11.偑傟偒椶 | 岺嶌暔偺怴抸丄夵憰傑偨偼彍嫀偵傛傝惗偠偨僐儞僋儕乕僩攋曅丄傾僗僼傽儖僩攋曅偦偺懠偙傟傜偵椶偡傞晄梫暔 |

| 12.偽偄偠傫 | 戝婥墭愼杊巭朄偵掕傔傞偽偄墝敪惗巤愝丄僟僀僆僉僔儞椶懳嶔摿暿慬抲朄偵掕傔傞摿掕巤愝傑偨偼嶻嬈攑婞暔從媝巤愝偵偍偄偰敪惗偡傞偽偄偠傫偱偁偭偰廤偠傫巤愝偵傛偭偰廤傔傜傟偨傕偺 |

| 13.巻偔偢 | 寶愝嬈偵學傞傕偺乮岺嶌暔偺怴抸丄夵抸傑偨偼彍嫀偵傛傝惗偠偨傕偺乯丄僷儖僾惢憿嬈丄惢巻嬈丄巻壛岺昳惢憿嬈丄怴暦嬈丄弌斉嬈丄惢杮嬈丄報嶞暔壛岺嬈偐傜惗偢傞巻偔偢 |

| 14.栘偔偢 | 寶愝嬈偵學傞傕偺乮斖埻偼巻偔偢偲摨偠乯丄栘嵽傑偨偼栘惢昳惢憿嬈乮壠嬶惢昳惢憿嬈乯丄僷儖僾惢憿嬈丄桝擖栘嵽偺壍攧嬈偍傛傃暔昳捓戄嬈偐傜惗偢傞栘嵽曅丄偍偑偔偢丄僶乕僋椶摍 壿暔偺棳捠偺偨傔偵巊梡偟偨僷儗僢僩摍 |

| 15.慇堐偔偢 | 寶愝嬈偵學傞傕偺乮斖埻偼巻偔偢偲摨偠乯丄堖暈偦偺懠慇堐惢昳惢憿嬈埲奜偺慇堐岺嬈偐傜惗偢傞栘柸偔偢丄梤栄偔偢摍偺揤慠慇堐偔偢 |

| 16.摦怉暔惈巆偝 | 怘椏昳丄堛栻昳丄崄椏惢憿嬈偐傜惗偢傞偁傔偐偡丄偺傝偐偡丄忴憿偐偡丄敪峺偐偡丄嫑偍傛傃廱偺偁傜摍偺屌宍忬偺晄梫暔 |

| 17.摦暔宯屌宍晄梫暔 | 偲抺応偵偍偄偰張暘偟偨廱抺丄怘捁張棟応偵偍偄偰張棟偟偨怘捁偵學傞屌宍忬偺晄梫暔 |

| 18.摦暔偺傆傫擜 | 抺嶻擾嬈偐傜攔弌偝傟傞媿丄攏丄撠丄傔傫梤丄偵傢偲傝摍偺傆傫擜 |

| 19.摦暔偺巰懱 | 抺嶻擾嬈偐傜攔弌偝傟傞媿丄攏丄撠丄傔傫梤丄偵傢偲傝摍偺巰懱 |

| 20.埲忋偺嶻嬈攑婞暔傪張暘偡傞偨傔偵張棟偟偨傕偺偱丄忋婰偺嶻嬈攑婞暔偵奩摉偟側偄傕偺 乮椺偊偽僐儞僋儕乕僩屌宍壔暔乯 | |

摿暿娗棟攑婞暔偲偼

攑婞暔張棟朄偱偼丄乽敋敪惈丄撆惈丄姶愼惈偦偺懠偺恖偺寬峃枖偼惗妶娐嫬偵學傞旐奞傪惗偢傞偍偦傟偑偁傞惈忬傪桳偡傞攑婞暔乿傪摿暿娗棟堦斒攑婞暔媦傃摿暿娗棟嶻嬈攑婞暔乮埲壓丄乽摿暿娗棟攑婞暔乿偲偄偆丅乯偲偟偰婯掕偟丄昁梫側張棟婎弨傪愝偗丄捠忢偺攑婞暔傛傝傕尩偟偄婯惂傪峴偭偰偄傑偡丅

| 摿暿娗棟攑婞暔偺堦棗 | |||

| 摿 暿 娗 棟 堦 斒 攑 婞 暔 |

PCB巊梡晹昳 | 攑僄傾僐儞丒攑僥儗價丒攑揹巕儗儞僕偵娷傑傟傞PCB傪巊梡偡傞晹昳 | |

| 偽偄偠傫 | 偛傒張棟巤愝偺廤偠傫巤愝偱惗偠偨偽偄偠傫 | ||

| 僟僀僆僉僔儞椶娷桳暔 | 僟僀僆僉僔儞摿慬朄偺攑婞暔從媝楩偐傜惗偠偨傕偺偱丄僟僀僆僉僔儞椶傪3ng/g埲忋娷桳偡傞偽偄偠傫丄擱偊妅丄墭揇 | ||

| 姶愼惈堦斒攑婞暔仏 | 堛椕婡娭摍偐傜攔弌偝傟傞堦斒攑婞暔偱偁偭偰丄姶愼惈昦尨懱偑娷傑傟庒偟偔偼晅拝偟偰偄傞偍偦傟偺偁傞傕偺 | ||

| 摿 暿 娗 棟 嶻 嬈 攑 婞 暔 |

攑桘 | 婗敪桘椶丄摂桘椶丄寉桘椶乮擄擱惈偺僞乕儖僺僢僠椶摍傪彍偔乯 | |

| 攑巁 | pH2.0埲壓偺攑巁 | ||

| 攑傾儖僇儕 | pH12.5埲忋偺攑傾儖僇儕 | ||

| 姶愼惈嶻嬈攑婞暔仏 | 堛椕婡娭摍偐傜攔弌偝傟傞嶻嬈攑婞暔偱偁偭偰丄姶愼惈昦尨懱偑娷傑傟庒偟偔偼晅拝偟偰偄傞偍偦傟偺偁傞傕偺 | ||

| 摿 掕 桳 奞 嶻 嬈 攑 婞 暔 |

攑PCB摍 | 攑PCB媦傃PCB傪娷傓攑桘 | |

| PCB墭愼暔 | PCB偑晅拝摍偟偨墭揇丄巻偔偢丄栘偔偢丄慇堐偔偢丄僾儔僗僠僢僋椶丄嬥懏偔偢丄摡帴婍偔偢丄偑傟偒椶 | ||

| PCB張棟暔 | 攑PCB摍傑偨偼PCB墭愼暔偺張棟暔偱堦掕擹搙埲忋PCB傪娷傓傕偺 | ||

| 巜掕壓悈墭揇 | 悈摴朄巤峴椷戝13忦偺4偺婯掕偵傛傝巜掕偝傟偨墭揇 | ||

| 峼偝偄 | 廳嬥懏摍傪堦掕擹搙埲忋娷傓傕偺 | ||

| 攑愇柸摍 | 愇柸寶嵽彍嫀帠嬈偵學傞傕偺枖偼戝婥墭愼杊巭朄偺摿掕暡偠傫敪惗巤愝偐傜惗偠偨傕偺偱旘嶶偡傞偍偦傟偺偁傞傕偺 | ||

| 偽偄偠傫枖偼擱妅 | 廳嬥懏摍媦傃僟僀僆僉僔儞椶傪堦掕擹搙埲忋娷傓傕偺 | ||

| 攑桘 | 桳婡墫慺壔崌暔摍傪娷傓傕偺 | ||

| 墭揇丄攑巁枖偼攑傾儖僇儕 | 廳嬥懏丄桳婡墫慺壔崌暔丄PCB丄擾栻丄僙儗儞丄僟僀僆僉僔儞椶摍傪堦掕擹搙埲忋娷傓傕偺 | ||

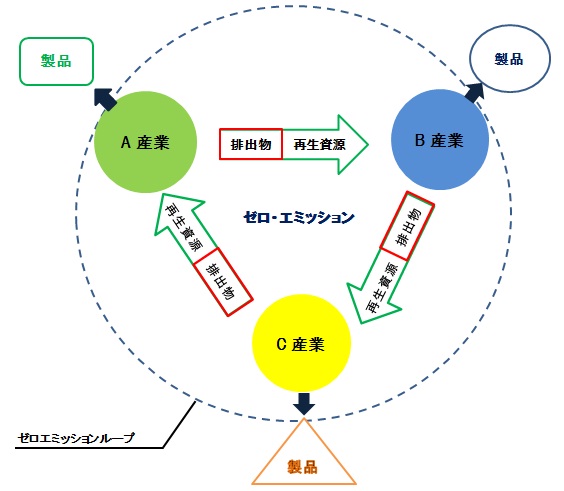

丂弞娐宆幮夛傪栚巜偡庢慻偵乽僛儘丒僄儈僢僔儑儞乿(Zero Emission)偲偄偆峫偊曽偑偁傞丅

丂僛儘丒僄儈僢僔儑儞偲偼丄搶嫗偵杮晹偑偁傞崙嵺楢崌戝妛偑乽僛儘丒僄儈僢僔儑儞乿尋媶峔憐偲偟偰暯惉6擭埲崀採彞偟偰偄傞傕偺偱偁傞丅

丂偙傟偼丄嶻嬈奅偵偍偗傞惗嶻妶摦偺寢壥丄悈寳丄戝婥寳傗抧忋寳摍偵嵟廔揑偵攔弌偝傟傞晄梡暔傗攑擬乮僄儈僢僔儑儞乯傪丄懠偺惗嶻妶摦偺尨嵽椏傗僄僱儖僊乕偲偟偰棙梡偟丄嶻嬈慡懱偺惢憿岺掱傪嵞曇惉偡傞偙偲偵傛偭偰丄弞娐宆嶻嬈僔僗僥儉傪峔抸偟傛偆偲偡傞帋傒偱偁傞丅

丂僛儘丒僄儈僢僔儑儞偼丄暯惉6擭7寧偵奐嵜偝傟偨戞1夞乽僛儘丒僄儈僢僔儑儞乿尋媶峔憐尋媶夛偱敪昞偝傟丄尰嵼丄崙嵺楢崌戝妛偱偼丄敧偮偺僛儘丒僄儈僢僔儑儞偵娭偡傞僾儘僕僃僋僩傪寁夋偟偰偄傞丅偙傟傜偺僾儘僕僃僋僩偼丄偁傞婇嬈偺攑婞暔傪懠偺婇嬈偑尨嵽椏偲偟偰妶梡偱偒傞怴偟偄嶻嬈廤抍偺峔抸丄嶻嬈奅偵墳梡壜擻側帺慠尰徾偺巇慻傒傪庢傝擖傟偨妚怴揑側媄弍奐敪丄撆惈偺崅偄暔幙傪尨椏偲偟偰偄傞惢憿岺掱偺尒捈偟乗乗偲偄偆嶰偮偺僇僥僑儕乕偵暘椶偝傟偰偍傝丄嬶懱揑偵偼丄價乕儖忴憿嬈偲悈嶻梴怋摍偺慻崌偣丄捁椶偑嶌傝弌偡惗暘夝壜擻側儚僢僋僗偺墳梡丄悈嬧偑巊傢傟偰偄傞婡婍偺儕乕僗僔僗僥儉偺専摙摍偑峴傢傟偰偄傞

弌揟丗娐嫬徣丂娐嫬敀彂